随着网络技术的发展,各类社交平台愈加深入我们的日常生活,网络“隔空猥亵”案件频发。最高人民法院于2024年7月19日公布的2024年上半年司法审判工作主要数据,今年上半年,涉及网络“隔空猥亵”、线上诱骗线下性侵等涉网性侵案件增加,其中强制猥亵、侮辱罪案件一审收案同比增长20.07%。

“隔空猥亵”加害人往往采取暴力、胁迫或者诱骗等方式让未成年人进行网络裸聊、拍摄裸照、视频等,加害人甚至会用这些资料对被害人进行要挟、控制,进而在现实中对其实施其他性侵害。

案例

为满足性刺激,被告人柴某殿于2021年8月添加了被害人杨某某(女,时年11岁)、黄某某(女,时年12岁)的QQ号,在与杨某某、黄某某聊天期间伪装成未成年男性,诱骗杨某某、黄某某与其建立网络男女朋友关系,并要求二被害人发送裸露胸部、阴部的自拍照片和视频供其观看。在遭杨某某、黄某某拒绝后,又以威胁曝光裸露照片、告知家长、实施强奸等方式,要求二被害人按其要求继续发送自拍照片、视频。其中,黄某某向柴某殿发送裸露照片至少1次,杨某某向柴某殿发送裸露照片或淫秽视频至少9次。

法院认为,柴某殿为满足个人性刺激,通过引诱、威胁等方式,诱骗二名被害人向其发送裸照或淫秽视频供其观看,属于“隔空猥亵”,其行为已经构成猥亵儿童罪,最终柴某殿被判处有期徒刑四年六个月。

法律解读

《中华人民共和国刑法》第二百三十七条规定:以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。

猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:(一)猥亵儿童多人或者多次的;(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。

年龄的界分在判定猥亵类犯罪时起着重要作用。对被害人实施以各种强制行为压迫其反抗后并猥亵被害人的,以强制猥亵罪论处;如若被猥亵的对象属于十四岁以下的儿童,那么即便行为人未实施强制行为,也可以构成猥亵儿童罪。在猥亵类犯罪的认定上,核心点在于两个层面:

第一,客观方面,猥亵行为指的是具有性的意义,侵害他人的性的决定权的行为。无论在法学理论抑或司法实践中,猥亵行为的含义都极为广泛,任何具有性含义的行为(除了强奸罪中的奸淫行为),都可以被评价为猥亵行为。张明楷教授对其进行了类型化研究,将猥亵行为归为四大类别:性进入行为,例如行为人将性器官插入被害人的肛门、口腔内;性接触行为,例如行为人的手直接接触被害人的性的部位或者器官;在场但不接触的猥亵行为,例如强行观看被害人的性部位或者性行为;不在场也不接触的猥亵行为,行为人给被害人打电话,胁迫对方听自己讲淫秽语言、淫秽录音或者强迫对方给自己讲淫秽语言。

第二,主观方面。刑法并未规定行为人实施猥亵行为时需要具备犯罪故意之外的其他具体动机或目的,但许多学者认为,猥亵类犯罪属于倾向犯,即要求行为人在触法时具备“追求性刺激”的内心倾向。如若行为人并不具备追求性刺激的目的,而是出于其他合法、非法目的实施猥亵行为,则不宜认定为猥亵类犯罪。例如,医生为了治疗患者,将病人衣物脱去;又如,抢劫犯为求财,在将被害人打晕后,将被害人身上的名贵衣物脱去并带走。但也有观点认为,强制猥亵罪侵犯的是个人的性自由,不应要求行为人主观上具有特定目的,要求行为人认识到其实施的是猥亵行为,并且会因此侵犯他人的性自由即可。

理论上尚有纷杂争议,笔者认为,只要认识到自己的行为会侵害他人性自主权或者妇女的性羞耻心,并且对危害结果的发生保持积极追求或者听之任之的态度,就可以认定为具有本罪的犯罪故意。

“隔空猥亵”的认定

“隔空猥亵”是通常是指通过网络等非面对面的方式,打着“个性交友”“招募童星”等幌子,诱骗、胁迫未成年人进行“裸聊”,或发送“裸照”“裸体视频”等的违法犯罪行为。这种行为虽然没有直接的身体接触,但同样会对受害者造成心理伤害。

2023年6月1日实施的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理强奸、猥亵未成年人刑事案件适用法律若干问题的解释》1(以下简称《未成年解释》)中,对“隔空猥亵”的入罪进行了明确规定。

从柴某殿一案行为人的行为本身来看,认定其构成“猥亵儿童罪”是没有问题的。根据该司法解释,我们可以发现传统猥亵类犯罪的构造被进行了一定修正。

第一,强制行为的含义被修正。强制猥亵罪中的“强制行为”并不天然包含“诱骗”的含义。诱骗手段的恶劣程度与暴力、胁迫手段不具有同等性,不属于与之并列的“其他方法”。因此,如行为人以利诱之,通过许诺给予金钱、礼物等财产性利益的方式索要他人私密照片、视频的,一般不宜以猥亵类犯罪论处。然而,在“隔空猥亵”之中,以利诱之的“诱骗行为”可以成为强制猥亵罪的前置强制行为。

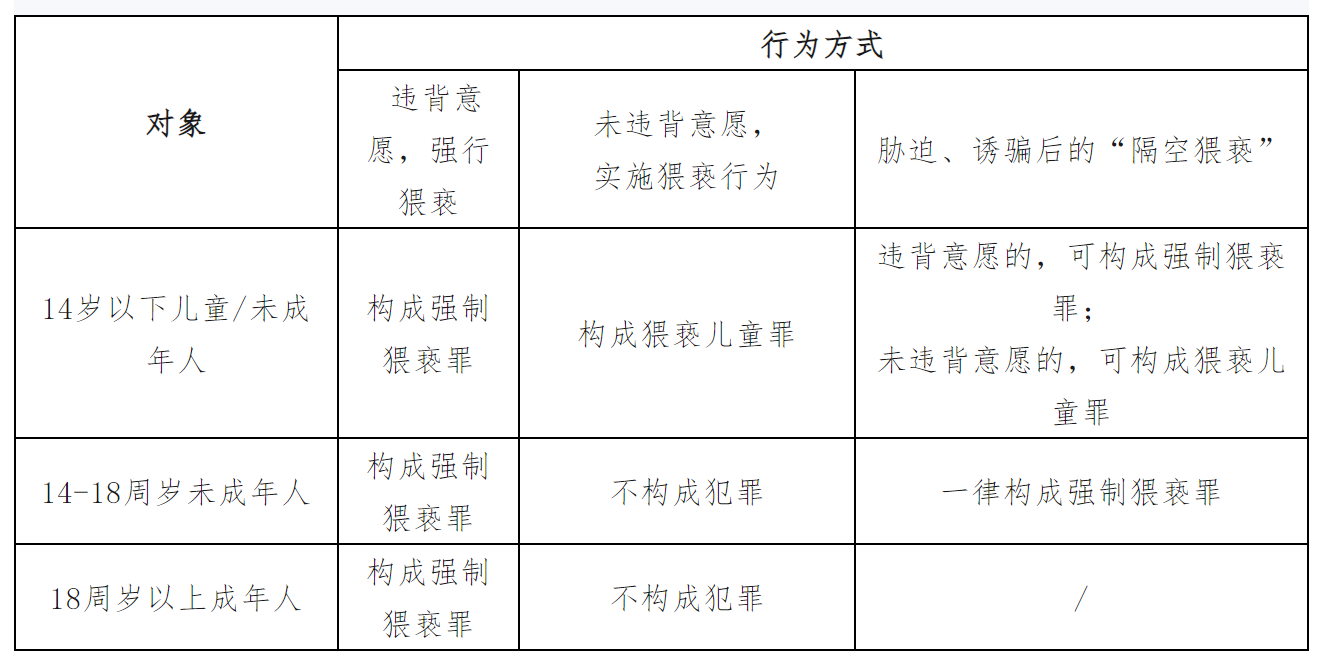

第二,犯罪对象被修正。如前文所述,传统的猥亵类犯罪,对于一般对象,实施强制行为压制反抗后猥亵的,可构成强制猥亵罪;而对于十四岁以下的儿童,只要实施猥亵行为,就可构成猥亵儿童罪。从另一角度来看,这一立法模式背后实际上是“愿与不愿”的问题,对于一般主体,只有为其所不愿而受他人猥亵的,才具备刑事违法性;对于儿童而言,无论是否为其所愿,都可以构成刑事犯罪。而《未成年解释》则将行为对象从儿童扩展为已满14周岁不满18周岁的未成年人,对14-18周岁年龄段的群体,即使没有强制手段,也可能成立该罪。如此,则可能形成一种独特的入罪模式,即假设行为人假借恋爱名义与14-18周岁的未成年人进行网上交友,确认恋爱关系后诱骗其发送裸照、私密视频,未成年人自愿给予的,依照原《刑法》第二百三十七条的规定,无法以犯罪论处;然而在新司法解释出台后,这种行为则可以以强制猥亵罪进行定罪。(具体行为模式对比参照表一)。

总结

随着网络社会的不断发展,对未成年人的保护措施也需相应升级。猥亵未成年人的行为不仅对受害者造成深远伤害,也对社会秩序和道德风尚构成了严重威胁,对此类行为应予以严厉打击。然而,从《未成年解释》第九条对“隔空猥亵”行为的入罪规定来看,其一定程度上突破了刑法的边界。本文认为,采用扩张解释时必须把握实质的可罚性与必要性这一边界,对“隔空猥亵”犯罪圈的扩大还需保持一份警惕。

1《《最高人民法院、最高人民检察院关于办理强奸、猥亵未成年人刑事案件适用法律若干问题的解释》》第九条第一款:“胁迫、诱骗未成年人通过网络视频聊天或者发送视频、照片等方式,暴露身体隐私部位或者实施淫秽行为……以强制猥亵罪或者猥亵儿童罪定罪处罚。”